工作內容與方法(1)-田野調查深入訪談

本項工作目的在於透過拜訪工作範圍區中具地方主流民意影響力之意見領袖、社區團體或是與本計畫各課題具高度相關之公部門單位,瞭解101年度高屏堰擴大公民參與計畫會談出之六大行動共識,是否有遺漏之環節或意見,以及瞭解受訪者對於解決各課題之想法與策略。透過此盤點過程,俾便計畫團隊分析民情現況及趨勢發展,並進而歸納分析適合切手之行動策略。

拜訪過程中其實也包含資訊的釋放與互動,等於進行初階的溝通,並能略窺達成共識的各種方略之可行性,甚至獲得受訪者珍貴或精闢的建議方案。

計畫團隊針對大樹區沿岸各里長、社區發展協會、大樹區公所、大樹農會及區域選出之市議員(見表1-1)進行禮貌性拜會及初步訪談,並設定可能作為會談之課題試探受訪者之回應。如發現具有可後續深入對話或產生合作潛力之對象,則進行多次回訪。

由於計畫團隊與受訪者過去未有接觸之經歷,因此初步訪談必受限於「陌生與不信任」之關係,特別是代表南水局委託計畫身份出訪,此不信任感為必然之現象,也代表訪談所獲得之資訊僅能作為參考,不必然為不可更動之結論。

此外,透過初階訪談,可進一步觀察社區的政治經濟權力結構,以評估社區意見領袖彼此的脈絡關係,並觀察各所屬選舉政黨或政治傾向對本計畫是否有潛在之影響。

特別的也需要觀察社區團體(尤其是社區發展協會或具活動力之社團組織)的活動向心力、動員力,以評估未來推動社區型行動方案時可獲得的合作機會與成功率。

因此,田野調查與不斷的拜訪溝通,是全年度必須經常性進行的工作,尤其在南台灣民間社會中,非常注重人際關係,經常性的拜訪有機會創造情誼與未來進入各課題會談得溝通氣氛。

每一次訪視均製作為田調溝通紀錄表,並置放於本成果報告書的附錄A中,由於均如實記載訪談摘要紀錄,涉及個人資料保護法之規定 ,因此建議本計畫主管機關南水局,於期末審查會議中,同意將附錄A列為僅供局內參閱之文件,無須納入正式成果出版品中。

本計畫102年度擬定第一階段意見領袖拜訪名單(表1-1)

| 姓名 |

代表單位/職稱 |

代表領域 |

| 曾金益 |

里長/興田社區發展協會理事長 |

興田里 |

| 孫國憲 |

里長/檨腳社區發展協會理事長 |

檨腳里 |

| 邱月秀 |

竹寮社區發展協會/理事長 |

竹寮里 |

| 湯博源 |

九曲社區發展協會/理事長 |

九曲里 |

| 黃正進 |

溪埔社區發展協會/理事長 |

溪埔里 |

| 王美香 |

統嶺社區發展協會/理事長 |

統嶺里 |

| 張清榮 |

大樹農會/總幹事 |

農業 |

| 王正宗 |

里長 |

大樹里 |

| 吳進雄 |

里長 |

大坑里 |

| 王永裕 |

里長 |

溪埔里 |

| 許明鎮 |

里長 |

統嶺里 |

| 賴志文 |

里長 |

姑山里 |

| 吳秉宏 |

里長 |

竹寮里 |

| 祁貴花 |

里長 |

九曲里 |

| 黃傳殷 |

區長 |

大樹區總體發展 |

| 吳利成 |

市議員 |

大樹區總體發展 |

| 林芳如 |

市議員 |

大樹區總體發展 |

| 吳金水 |

第七河川局/局長 |

大樹堤防相關防洪議題 |

| 張慶鴻 |

大樹國小/校長 |

與高管中心互動關係 |

在田野調查紀錄方式上,特別設計具即時回應效果的歸納分析與對策建議等欄位(表1-2),此設計係導引訪談者整理紀錄時,可以即時歸納受訪者諸多意見中的重點與相互關聯性,並利用每週工作會議專題探討時,分析出回應各受訪者意見之切入對策方向。而此設計也有助於計畫團隊定期檢視各行動走過的軌跡,是否會偏離目標方向?或是忽略哪些關鍵環節?並據此檢視各行動軌跡之間的關聯性,以建構出可被觀察之成效指標。

表1-2 本計畫滾動式分析田調訪視表紀錄範例

| 時 間 |

地 點 |

拜訪對象 |

出席人員 |

| 3/20 16:00~17:00 |

興田路76號 |

興田里曾金益里長 |

1.本案計畫人員

計畫主持人:魯台營

計畫經理:周克任

站長:溫仲良

計畫助理:黃修文

顧問:曾尹儷

2.鄰長4位 |

|

訪談內容摘要

|

|

1.大樹堤防興設

進度與內容說明

堤防認養行動方案

2.曾里長回應

無須用公民參與或社區培力來收買民心,那是多餘的,也無須辦理社區說明會或相關活動。

表示興田里從佛光山以南延續三個丘陵山下,約一百米寬的帶狀平原為地下水湧出的範圍(只要鑿井即會有水源湧出,即地下水壓高於地面),故認為興田里的地下水源皆由高屏溪而來(如下圖)。

直接討論核心問題:傍河取水計畫。

規劃設計單位應評估如下問題:

對於當地地下水文真實狀況,不認為水來自內門丘陵(坡地伏流水),如果有,應該丘陵西側區域(大社區)也應該有豐富湧泉才對,但實際上認為並沒有。所以興田里地下水應該來自東側高屏溪上游入滲所成,甚至由中央山脈即開始深層補注。

如上述評估為真,則將10口輻射井皆集中設於興田里東側高灘地,等於在興田里東側形成一道地下欄水閘,如此將對興田里產生重大的影響,導致週邊農民與聚落抽不到地下水(10口輻射井與興田里地下水源產生排擠效應,如下圖)。

※此圖為里長曾金益本身所描述之興田里地下水源構成之想法

大高雄需要用水,地方也不能獨佔水資源,願意分享,但不能供水壓力都由興田里承擔,建議風險分散至沿岸各里(檨腳、姑山、大坑、溪埔、興田),各設2座輻射井,讓地下伏流水有通過讓居民與農民使用的空間,這樣是多贏得策略。此想法曾向賴局長表達過,只是不知道有無納入評估規劃中。

建議模場針對上述訴求進行調查評估,光在大泉營區設一座模場,和10座集中在興田里的影響度不可能看得出來。

3.大樹堤防認養問題

對於七河局目前議價方式中,將整個高灘地只允許一個社區或民間社團提計畫方式,會造成社區間不滿,也缺乏展現各社區特色機會,甚至有時會變成民間廠商包走的問題。應回復過去讓各社區議價參與的方式。請計畫單位安排協商。

建議堤防規劃設計之初,讓各社區參與討論,提出各社區的特色。大樹堤防與對岸堤防不同特色在於大樹區有許多坑溝排水,可以將湧泉淨水與聚落生活廢水分流設計(在堤防內側),淨水道不要用水泥蓋成水溝模樣,應採用生態工法成為具親水休憩之圳道;生活廢水則可導入溼地生態池,予以自然淨化。這樣堤防內側區域將是展現沿岸各里特色的豐富景觀休憩區塊。

|

|

會後要點歸納

|

|

1.請黎明針對曾里長訴求進行模擬評估與調查(尤其是認為興田里地下水源構成之想法),有具體結論且符合民意訴求時再到興田里辦理社區說明會(但在辦理之前應注意先行與曾金益里長溝通,取得發言一致的共識)。

2.與七河局協商回復各社區認養大樹堤防方式,且規劃邀請沿岸各社區成立工作坊,一起參與大樹堤防的景觀功能等具在地特色的設計。

|

|

分析後續可執行方式(溝通平台、可醞釀行動方案及是否深入拜訪)

|

|

1.堤防設計說明會(請里長曾金益協助引導發言)

2.模場結論社區說明會。

3.訪調農民對地下水文的在地知識。

4.大樹堤防認養設計工作坊。

|

田野調查具體工作內容簡述如下:

(一)製作核心主題說帖(如大樹堤防興設進度及認養河堤、101年公民參與會談六大共識),拜訪區域內各意見領袖,聆聽紀錄並盤點分析各問題點,對應六大共識分析差異性並檢視是否有新議題。透過拜訪進行資訊公開的基點建立。

(二)分析訪調所得議題之核心關鍵點,以及各議題間的關聯性,進一步深入訪談瞭解各議題的潛在解決途徑。

(三)觀察受訪者對於所談之課題中,關注的優先性與條件,以判斷未來規劃溝通情境的佈設條件。

(四)瞭解受訪者及所在社區之政經社背景資訊以及民情趨勢,特別是受訪者間政治社經脈絡關係,以及社區團體與受訪者的互動關係。

(五)分析並假設各種溝通條件,並研擬為優勢與禁制條件,以瞭解推動溝通作業可能的機會與風險。

(六)依需要經常性進行訪調,並逐一建立溝通情誼,以謀求被信任之機會。

工作內容與方法(2)-建構溝通平台

要邀請受計畫政策影響之各利害關係人進入有效的對話關係裡,必須讓各方對扮演邀請串連的中介團體產生信任感,而形成這信任感端賴於中介團體是否讓各方之間的背景資訊公開且透明的交互流動。前項田野訪調工作中,除了建立人際互動感情氣氛以及瞭解各利害關係人對於政策本身的觀點資訊外,事實上也在過程中與各利害關係人進行觀點資訊的傳遞與試探各別反應。一旦發現反應或回饋訊息中具備可交集對話的主題點,代表需要建構適合解答該些主題的「適合且氣氛良好」之溝通平台,進行問題的解構與重組,以找到彼此可接受的共識,並據以產生合作行動。

本計畫首先必須先建構各利害關係人進入計畫主題的窗口,也就是計畫團隊本身是否能逐步讓各方信任為有效的溝通管道,因此需建構如下條件,包括:

(一)基礎資訊完備及是否掌握核心問題:

對各利害關係人在政策主題中的權益影響背景資訊,是否作足功課?此有賴於計畫期間田調訪視的頻率與探討問題的深入度,以及是否正確邏輯分析萃取出關鍵核心問題及各問題間的關聯性。

(二)是否掌握正確溝通對象:

瞭解社區權力結構關係(包括選舉派系、產經關係、人際互動脈絡),以確認所邀請之溝通對象是否具備社區意見影響力(通常代表性這個檢視指標往往受選舉制度制約或地方政治代理人個人權力欲望需求,不見得能完全反應社區主流民意,甚至也有可能壟斷剝奪社區弱勢邊緣者之權力);此外,代表公部門單位的溝通對象,亦必須檢視其是否具備開放性人格特質及該單位對其授權程度。執行團隊必須檢視各個代表對象是否能針對主題表達公眾利益的視野,據以判斷是否具足進入溝通平台的代表性。

(三)進入溝通的氣氛與時機:

「伴手禮文化」是台灣民間建立感情與氣氛的重要習慣,這裡所指的「伴手禮」不是指購買的禮品,而是邀請各方進場溝通的「承諾信物」,尤其是針對受政策影響權益中,可確認成為短期可解決之問題,將解決方案包裹入「承諾信物」之中,或進一步解決前幾步驟以產生階段成果,將這些成果傳遞給預定邀請之利害關係人,以建立後續進場溝通平台的「前置性良好氣氛」。有時候,適當的睦鄰行動亦可達到此效果。

至於進入溝通的時機,最佳觀察指標則是是否有多個利害關係人提出對話之需求,一旦提出也代表其參與溝通平台的意願產生,也代表對中介團體扮演建構平台的角色之信任。

(四)是否具備歸納分析問題的能力:

建構溝通平台的中介團體,不能僅僅扮演傳遞或收集意見的角色,需要能將各利害關係人彼此對話中之問題群進行因素歸納的能力,以及構思導引解決方向的途徑。如此各種溝通平台的活動辦理,方可避免意見發散而找不到解決方向的切入點或處理優先順序。

(五)是否持續追蹤對話結論:

邀請各方對話並不困難,但若未針對會談結論進行積極的追蹤或各種規模的協商,將使受邀對話的利害關係人感受進度緩慢的不耐,並可能衍生預期外的變數或危機,甚至抵銷前期經營之溝通成果。

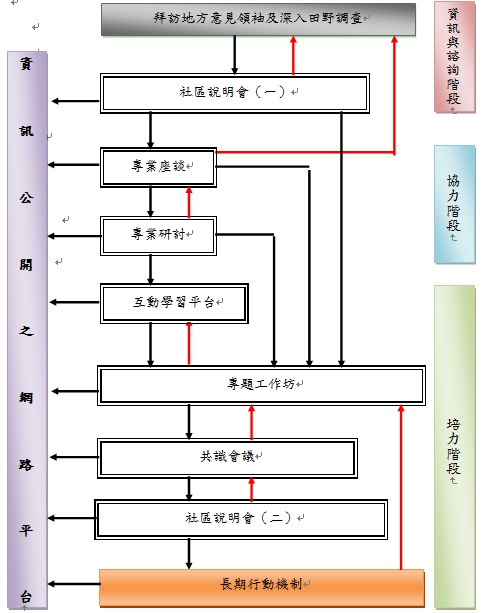

本計畫規劃的各類型溝通平台如圖1-3所示,紅色箭頭代表推動過程遭遇阻礙或需要重新檢討的回饋流程。然實際執行計畫中此架構僅能供作參考,是否執行相關環節需視溝通主題在當下之情勢(如主政者態度及主流民意趨向)而定,不能為滿足活動成果而形式化辦理,否則有時反成為不可逆的挫敗,導致必須更換中介團體並與各方重啟信任關係,茲事體大,不可不慎。因此,本計畫將依參與主題以及溝通情境等相關條件,評估各種適合之溝通類型予以辦理,無辦理時程限定,但力求對應計畫目標,以及產生溝通效益為主。

此架構圖中各參考溝通類型簡述如下:

(一)拜訪地方意見領袖與田野調查:採經常性辦理。

(二)社區說明會:當議題與地方意見領袖接近具共識關係時評估辦理,各種溝通條件未具足時,不可輕易執行。

(三)專業座談或專業研討:所需解決之議題環節具跨領域專業性或跨單位權責時評估辦理。中介團體需協助將各專業知識進行簡化之說明方式,以利專業進場導引解決方案。

(四)專題工作坊:透過行動方案的合作意願產生,建立長期互動學習的合作關係,也是達到公/私協力的最佳途徑。

(五)測試網路資源溝通效果:原則上網站可以呈現執行過程各類文件與活動資訊,成為資訊公開之資料庫。但在類如大樹區等屬於鄉村型生活圈,使用網路作為溝通工具社群原就低於都會區,因此本計畫所設網站僅屬資料庫定位,但會透過與臉書設立專屬社團模式進行連結,以增加各界對本案之瞭解與相關互動,但無法界定參與互動之網路使用者是否為大樹區居民。本計畫另增加拍攝剪輯公民新聞之方式,將相關溝通活動以新聞短片方式置放於臉書及開放式民眾參與新聞平台(如公視集團的公民新聞臺),以增加本計畫過程的曝光效果。

圖1-3 公民參與溝通平台參考架構

高屏堰穩定供水改善工程公民參與推動計畫工作內容與方法為透過社區說明會、專業座談、互動學習平台、專題工作仿、共識會議尋找長期行動機制。

建構溝通平台工作項目簡述如下:

(一)嘗試邀請社區團體或意見領袖參與相關溝通主題觀摩活動,以探測對溝通 主題方向的興趣與意願。預定辦理一場流域治理公民參與研討會(2天共16小時),以及一場縣外河堤認養觀摩見學活動(8小時)。

(二)針對意見領袖優先且關注之議題,包括大樹堤防興設、堤防認養、伏流水模場計畫等建立與相關公部門協商與說明管道,必要時辦理專業研討或座談會等方式。

(三)研擬達到年度目標「信任」的各項質性觀察指標,並檢視確認計畫團隊是否讓各意見領袖視為「良好溝通橋樑」。

(四)分析各行動方案間之關聯性與優先性,避免溝通行動主題發散。

(五)創發適當且具成效性之睦鄰行動方案,以經營布局良好溝通情境,建立南水局與地方民意禮尚往來的情誼。

(六)籌設南水局員工公民參與講座與工作坊活動,以帶動局內認識公民參與機制與形成方式,並進一步對「取水及管理供水機制」主要業務建立長期且固定之討論平台,成為南水局輔助決策之機制,並進一步研擬公民參與內化於行政作業之方法。預定辦理至少一次員工總體講座(約30人,4小時),以及至少三次小型工作坊,每場約10-20人,為局內跨單位員工依討論主題組成(共12小時)。

(七)設計製作一式以文字、圖片與影音構成之網站,提供本計畫各主題之觀點、相關新聞、活動紀錄影片、南水局相關計畫政策等資訊,並於臉書設置一專屬社團連結本網站,以創造與上網訪客互動的機會。

(八)每月製作1則主題影音短片(每則5-10分鐘內),以公民新聞方式上傳運用於公視集團之公民新聞臺以及臉書專屬社團,並於年度整合為一支紀錄片(1小時內)。

工作內容與方法(3)-公民參與意見回饋與行動

歷經溝通平台所歸納彙整之核心問題群組,各利害關係人會特別關注追蹤這些共識或結論是否進入解決程序。但過往經驗顯示,公部門層層上報的資訊流程、跨單位權責界定、適法性或技術選擇討論、審議過程以及尋找相關經費來源等冗長程序,往往僅在機關內部進行大河時間的緩慢漂浮,鮮有配套定期性公開進度資訊,甚至邀請利害關係人加入各種假設或替選方案的討論過程,以至於容易被質疑「密室作業」的資訊不對等狀態。

因此,如何導引民間利害關係人進一步參與解決`對策的形成過程,並藉由參與過程更為即時性瞭解遭遇課題,並有機會創造公/私之間共同尋找解決對策的合作模式,並增加各種多元知識、視野與方法進場,這樣操作過程所獲得之共識,因為各方均加入參與成本,容易產生共同成就感,並願意為所獲得之共識建立具體的承諾背書。

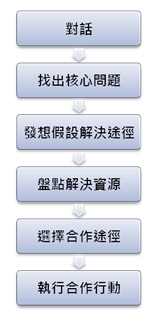

因此本計畫將設計採用工作坊的模式,針對各種主題需解決的環節,邀請有意願參與之利害關係人,透過如下參與途徑:對話—確認核心問題—發想假設解決途徑—盤點解決資源—選擇合作途徑—執行合作行動(如圖1-4)。譬如針對大樹堤防興建後與社區居民生活使用關係,可設計為「社區認養打造河堤花園」行動工作坊,經由上述參與途徑,由居民與參與之公部門,共同設計、打造堤防景觀及維護管理功能的過程,在這過程中可以更為親近的進行「知識交流」的互動學習機會,居民參與的主動意願也會比單純設計學習課程來的強烈。

此外,由於公/私部門在工作坊平台中可建立深刻的情誼,對於政策主題解決過程即使遭遇困擾或相關限制,容易獲得相當程度的彼此體諒,甚至也可以協力找出解決之道。這是比選舉制度的代理民主,或是公民投票的直接民權更為深入,且有機會導引各方建立合作型的「深層民主」。

圖1-4 工作坊執行流程參考模式

對話、找出核心問題、發想假設解決途徑、盤點解決資源、選擇合作途徑、執行合作行動

公民參與回饋與行動的工作內容簡述如下:

(一)設計六大共識或田調訪談所得新議題之解決流程,並透過多次回訪以及拜訪相關專業人士、公部門或專業團體,必要時辦理專業座談以找出解決途徑。特別如水尾土供應農民、高灘地農業發展、回饋金使用方式等具專業性議題。

(二)如上述議題為南水局可處理之權責範圍,但涉及局內跨單位專業溝通,則納入南水局員工工作坊以主題式方式辦理。

(三)大樹堤防以及堤後排水設計時,建議應導引社區參與空間設計、打造及維護管理的認養模式,因此預訂於適合信任情境下,辦理沿岸社區工作坊(聯合或獨立),並以工作坊是否成功啟動辦理且獲得社區產生繼續參加意願作為檢測「信任」之重要成果效益。預定至少辦理二場共8小時,每場至少30人之工作坊活動。